Story

Das Kollektive im Theater

Wir im Theater

An der Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin wurde in den 1970er und 1980er Jahren der Theaterprozess neu gedacht: Hierarchien wurden gebrochen, die starke Rolle des Intendanten hinterfragt und Theater als Kollektiv praktiziert. Die Schaubühne um Peter Stein griff dabei auf Entwürfe zurück, die bereits an den Städtischen Bühnen Frankfurt am Main entwickelt worden waren. Indem Theaterschaffende ein Umdenken in der Zusammenarbeit am Theater forderten, brachten sie die gesellschaftliche, soziale und kulturelle Aufbruchstimmung der späten 1960er Jahre in den Theaterprozess ein. Gleichzeitig wurde das Theater selbst zu einem aktiven Akteur im gesellschaftspolitischen Diskurs und trug zur Reflexion und Gestaltung der gesellschaftlichen Veränderungen bei.

»Wie organisieren wir die Arbeit am Stück?«

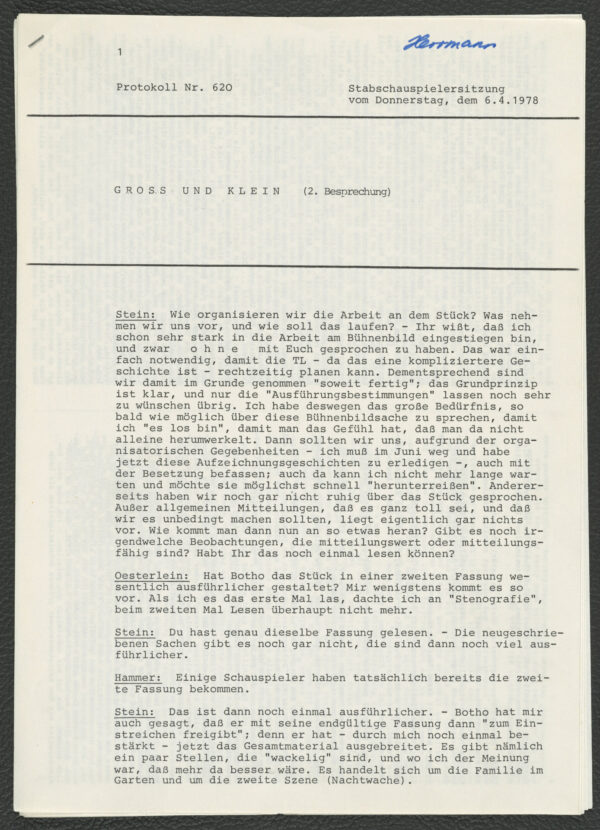

Mit der Frage „Wie organisieren wir die Arbeit an dem Stück?" begann Regisseur Peter Stein die kollektive Sitzung zur Produktion „Groß und klein", ein Theaterstück von Botho Strauß. An den Sitzungen nahmen alle Mitarbeitenden des Theaters teil: von Regisseuren über Bühnen- und Kostümbildnerinnen bis hin zu den Theatermalern in den Werkstätten. Seitenlange wortgenaue Protokolle wurden angefertigt, in die jederzeit Einsicht genommen werden konnte. Am Ende des Produktionsprozesses stand die gemeinsam erarbeitete Inszenierung.

Protokoll Nr. 620 der Stabschauspielersitzung der Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin, entstanden am 6. April 1978. Deutsches Theatermuseum München, Nachlass Karl-Ernst Herrmann, Blatt 1r.

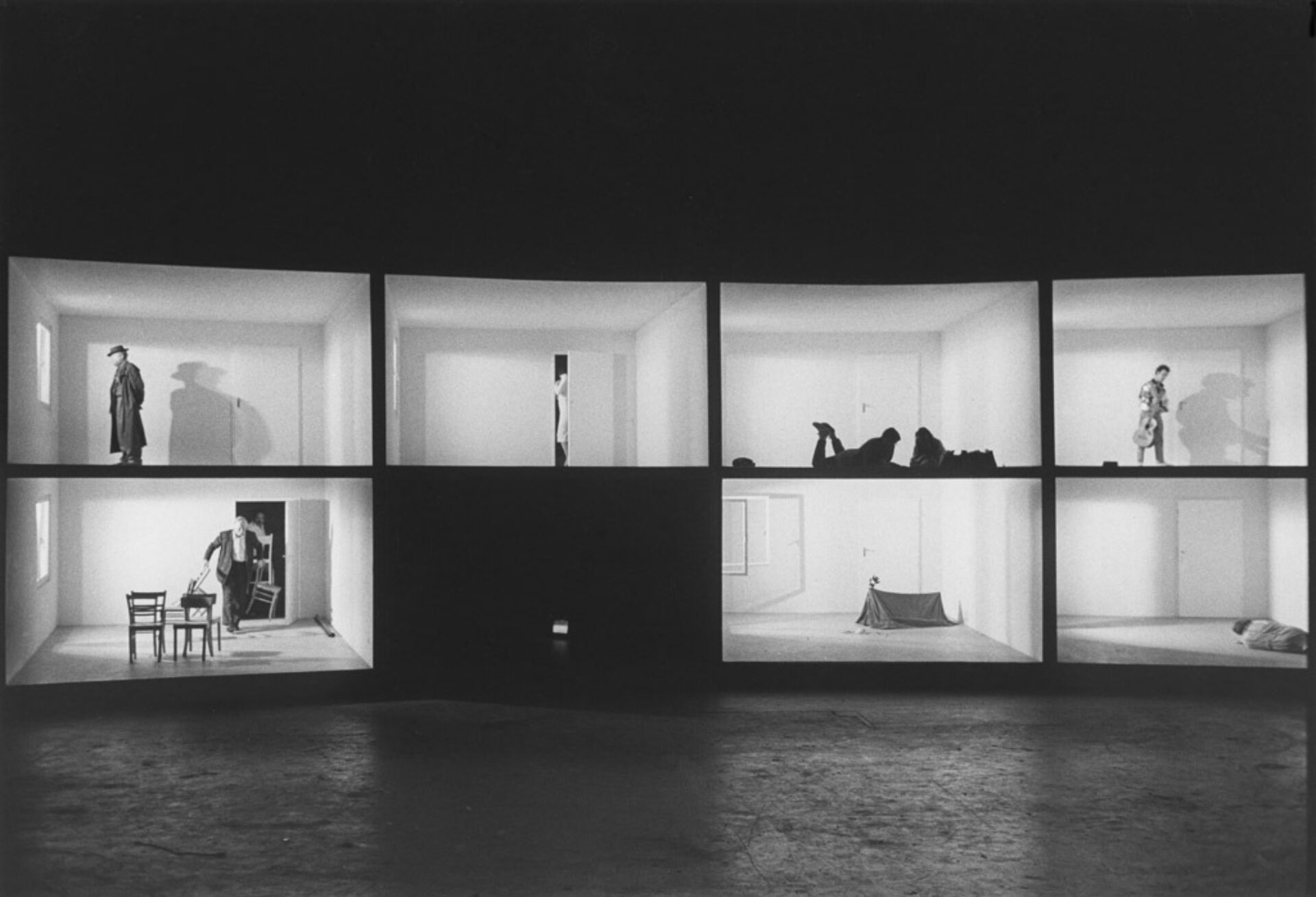

Szenenfoto zu "Gross und Klein" an der Schaubühne am Halleschen Ufer, Premiere 8.12.1978. Foto: Ilse Buhs, Deutsches Theatermuseum, Archiv Buhs / Remmler, ID 176469.

Interview mit Jürgen Schitthelm

Jürgen Schitthelm war Mitbegründer der Schaubühne am Halleschen Ufer und dem Theater über fünf Jahrzehnte verbunden.

Interview: Maren Richter, München 2024

Kamera und Ton: Johanna Seggelke

Deutsches Theatermuseum München

»Man arbeitet nie allein«

... meinte Karl-Ernst Herrmann auf die Frage hin, wie an der Schaubühne denn wirkliche konkret zusammengearbeitet wurde. In der Realität konnte das aber auch ganz anders aussehen: Regisseur Peter Stein entwickelt auch ohne Beteiligung des Ensembles und selbst ohne Beteiligung des Bühnenbildners einen ersten Entwurf für das Bühnenbild.Damit war die Richtung der Inszenierung schon festgelegt. Auch die Zusammenarbeit zwischen Bühnenbildner und den Mitarbeiter*innen in den Werkstätten lief nicht immer so, wie es der kollektive Anspruch verheißen ließ:

Interview mit Uwe Arsand

Uwe Arsand, langjähriger Technischer Direktor der Deutschen Oper Berlin, war von 1980 bis 1994 als Bühnentechniker an der Schaubühne am Lehniner Platz tätig.

Interview: Maren Richter, München 2024

Kamera und Ton: Lilly Pongratz

Deutsches Theatermuseum

Interview mit Ruth Walz

Theaterfotografin Ruth Walz hat für eineinhalb Jahrzehnte das Ensemble der Berliner Schaubühne begleitet.

Interview: Maren Richter, Berlin 2024

Kamera: Johanna Seggelke

Ton: Eva Gemmer

Deutsches Theatermuseum

Wie sieht die Zukunft des Kollektiven aus?

Kollektive Arbeitsformen und -praktiken wurden in der Geschichte des Theatermachens immer wiederausprobiert. Vor allem die Freie Szene experimentiert mit kollaborativen Arbeitsformen.

Ein Beispiel: Das Mitte der 1990er Jahre am Institut für Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen gegründete Kollektiv „She She Pop“ arbeitet im gemeinschaftlichen Arbeitsprozess ohne festgelegte Hierarchien und verzichten zum Beispiel auf die Position des Regisseurs. Alle dramaturgischen und künstlerischen Entscheidungen werden gemeinschaftlich getroffen.